高校生マイプロジェクトとは?

「高校生マイプロジェクト」は、高校生が自分自身の「My(マイ)」=実現したいことや変えたいことをテーマにプロジェクトを立ち上げ、正解のない問題に向き合い、実際にアクションをすることを通じて学んでいきます。この取り組みでは、高校生が自らのウェルビーイングを実現する意欲と創造性を育むことと、よりよい社会を形作るアクションが広がっていくことを目指しています。

この取り組みの成果を発表する場として開催されているのが「全国高校生マイプロジェクトアワード」です。広島県Summitはその地域予選にあたるイベントであり、県内の高校生たちが日々取り組んできたプロジェクトを発表し合う場となりました。

データサイエンティストがサポーターとして参加

2025年2月、広島県内の高校生たちが一堂に会する「高校生マイプロジェクト 広島県Summit」が開催されました。

サポーターの一人として、株式会社Rejoui からデータサイエンティストの伊垣莉奈さんが参加しました。

サポーターの役割は、プロジェクト自体の優劣を判断するのではなく、生徒たちの思いや試行錯誤を受けとめ、発表内容をさらに良くするためのアドバイスを行うことです。

今回伊垣さんが担当したのは、以下の4校の生徒たちです。

- 県立三原高校

- 県立大崎海星高校

- 安田女子高校

- 県立広島叡智学園高校

自分の「好き」から始まった挑戦

発表されたプロジェクトの中には、「ゲーム好き」が高じて自作のテトリスを開発し、ワークショップを開催した生徒や、発話が困難になった祖父のために筆談アプリ(文字認識機能付き)を開発した生徒など、自分の興味や身近な課題からスタートした探究が多く見られました。

伊垣さんが特に印象的だったと語るのは、「自分の体験を機に、他の学生にもきっかけを与えたい」と語っていた生徒の言葉。行動の原点に「誰かのために」があることは、まさに探究学習の醍醐味であり、社会につながる第一歩です。

データサイエンティストからのアドバイス

伊垣さんは、プロジェクトの進行や発表の中で気づいた点について、次のようなアドバイスを行いました。

- アンケート結果の提示方法:試運用でアンケートを実施したグループに対しては、調査対象を明確にし、n数(サンプル数)を明記することで、データの信頼性と説得力を高めることが重要であると伝えました。

- 競合調査の活用:筆談アプリの開発事例では、既存の類似アプリとの比較分析を行い、自身のアプリの独自性や改善点を発表に加えることを提案しました。

- データの可視化:調査結果の見せ方一つで伝わり方が変わるため、視覚的な工夫の可能性にも触れました。

学びは高校生から——大人も奮い立たされた時間

生徒の中には一人でプロジェクトを進めた人もいれば、チームで取り組んだ人もおり、それぞれに異なる挑戦と成長がありました。そして何より、伊垣さん自身が「高校生たちのエネルギーから、多くの学びと刺激をもらった」と振り返ります。

伊垣さん

伊垣さん「生徒の皆さんにとってもお互いの発表を聞くことで学びにつながるものが多くあったのではないかと思いますが、何よりも私自身が多くのことを学ばせていただきました。また、溢れるエネルギーを感じ、大人もチャレンジし続けなければいけないな、と奮い立たされました。」

本がつなぐ、誰かのエール

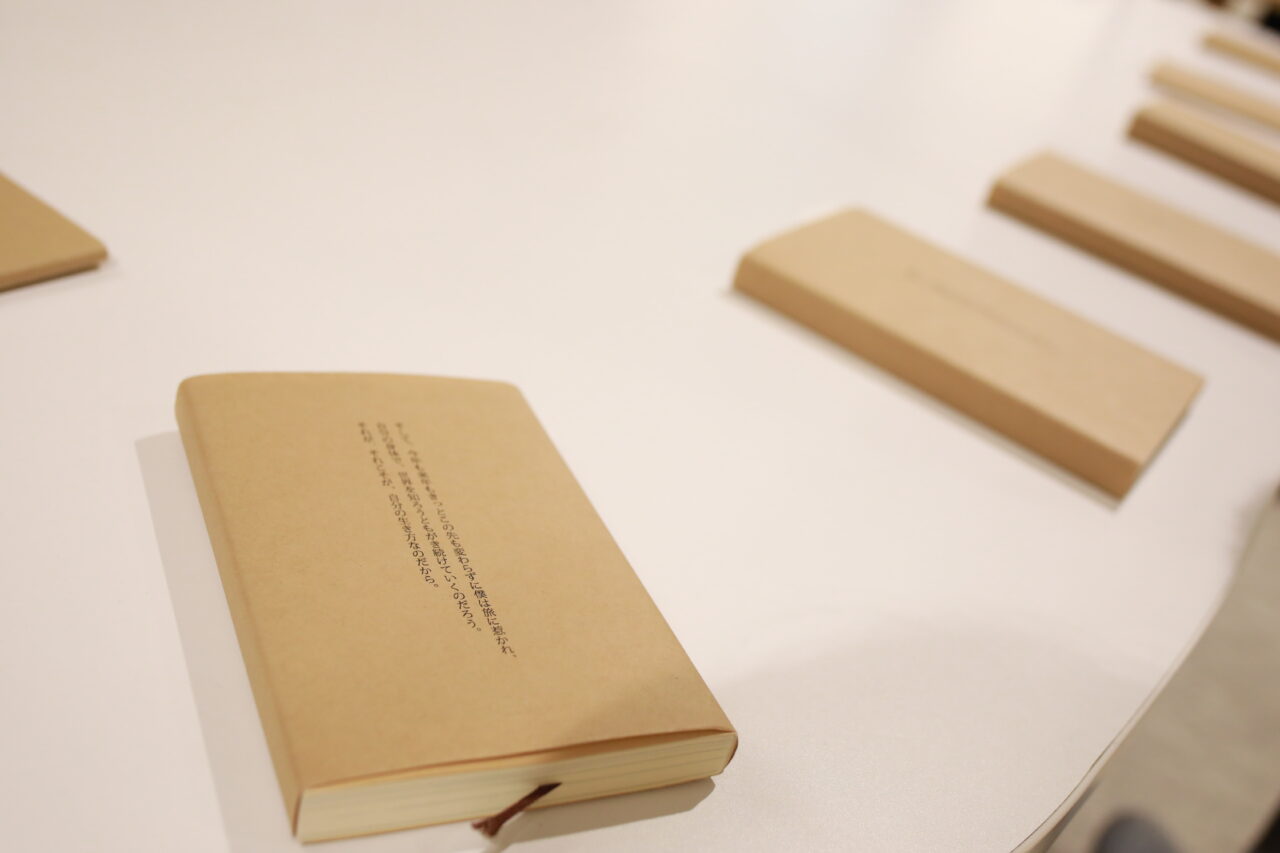

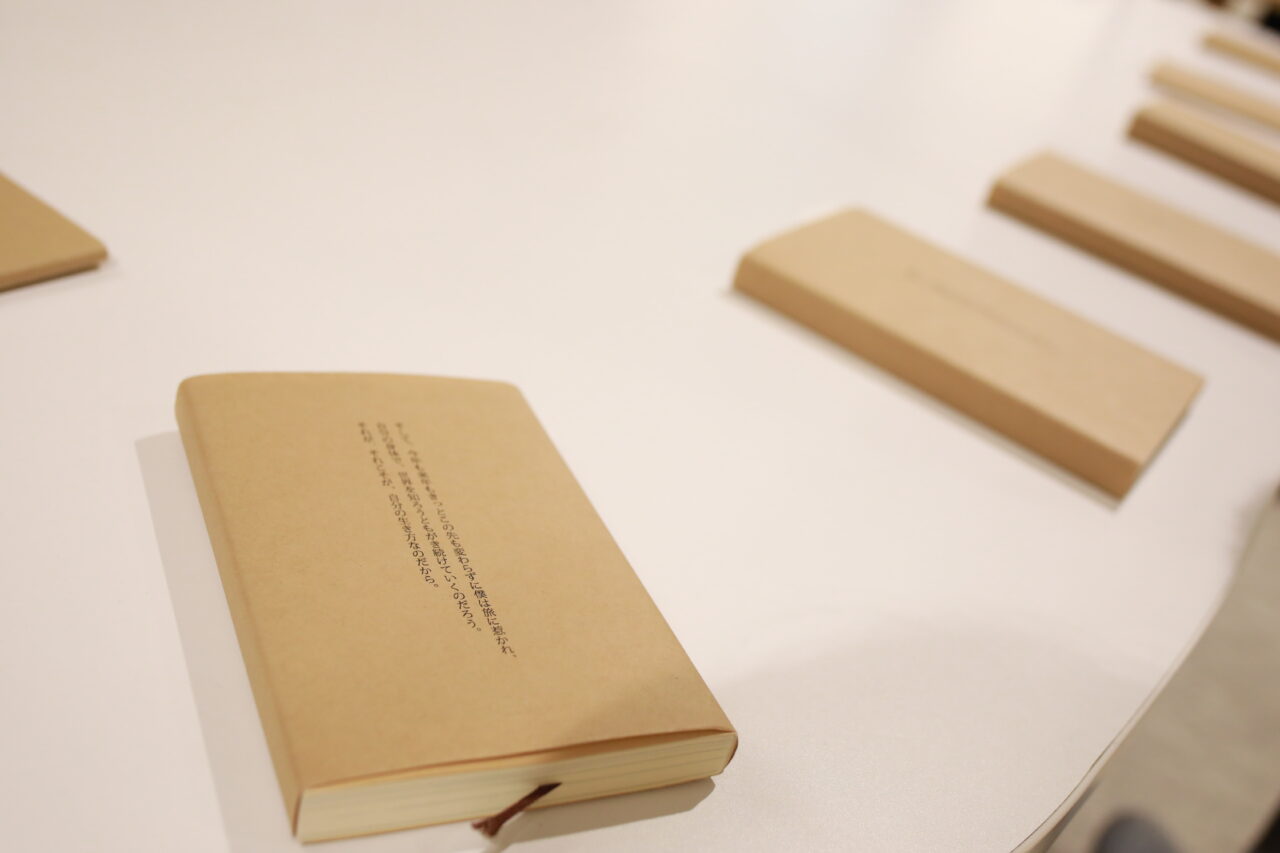

「好き」や「身近な違和感」から始まった高校生たちのプロジェクトは、社会との接点を生み出し、未来の可能性を広げてくれました。また、今回のイベントに関連して「大人から高校生へ本を贈る」プロジェクトも行われました。

大人たちが高校生に伝えたいメッセージを込めて、とっておきの一冊を用意。読んでほしいページに栞を挟み、心に残る一節を印刷してカバーにしました。本のタイトルは伏せられています。高校生たちは、ずらりと並べられた本の中から、その一節を手がかりにお気に入りの一冊を選びました。

伊垣さんも、このプロジェクトに参加した一人です。カバーを外し、本のタイトルと対面した高校生たちの表情には、大人の想いが確かに届いたことが感じられ、思わず胸にこみ上げるものがあったといいます。

こうしたさまざまな取り組みが、若者の試行錯誤や挑戦に寄り添い、データやテクノロジーの力とともに次の世代を後押ししていくことでしょう。今後の活動にも注目です。